PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA 1989-1994

Discurso pronunciado por el C. Presidente de la República Lic. Carlos Salinas de Gortari en la ceremonia de presentación del Programa para la Modernización Educativa 1989-1994. Me es muy grato acompañar a los educadores de México, a los padres de familia organizados, a los expertos y estudiosos de los problemas educativos y a las autoridades estatales y municipales. Nos congrega hoy, en esta hospitalaria ciudad de Monterrey y en el estado de Nuevo León, comprometido siempre con el cambio, el trabajo y la justicia, la presentación del Programa para la Modernización Educativa. Este es el primer programa sectorial que se presenta a la nación. Su importancia no puede exagerarse. Una vez concluida la negociación de la deuda externa, la modernización educativa ha sido preocupación destacada y el tema al que he dedicado más tiempo y reflexión. La educación es un detonador imprescindible en la transformación de la sociedad. Cada cambio social de relevancia ha conllevado un auge educativo. En la historia de los mexicanos la educación ha permeado nuestras grandes enseñanzas; la escolaridad fue un nutriente decisivo en las ideas y luchas por la independencia; los liberales susten- taron el proyecto de un Estado nacional en la expansión de una educación libre y cientí- fica. Durante la Revolución Mexicana, el concurso de maestros de ciudades y del campo, redundó en una rica gama de programas sociales y políticos de vanguardia en el mundo. Parte sustancial del Programa Social de la Revolución Mexi- cana, la educación ha sido un brazo de la justicia y un instrumento excepcional para el desarrollo económico y político de México.

Sólo a través de la edu- cación se han preparado las sucesivas generaciones de jóplia, la educación elemental, creación de educación media y superior en el país, educación pública y popular.

En siete décadas se ha atendido en lo fundamental el

reto cuantitativo: la escolaridad promedio pasó de uno a más de seis grados; el índice de analfabetos se redujo del 68 al 8% y uno de cada tres mexicanos esta en la escuela y dos de cada tres niños tienen acceso a la enseñanza preescolar; la cobertura de la escuela primaria es cercana al 95% y cuatro de cada cinco egresados tienen acceso a la enseñanza secundaria; la matricula total del sistema escolar pasó de 850 mil a más de 25 millones, es decir, hay alrededor de 100 naciones en el mundo que tienen, cada una de ellas, una población total que es menor al número de niños y jóvenes que atiende el Sistema

Educativo Mexicano. Esta es, sin duda, una hazaña de enormes proporciones.

Con el extraordinario avance de la miras educativas venes mexicanos en los valores históricos y culturales de nuestra nacionalidad; también han sido capacitados en las destrezas especializadas de la

tecnología, en la iniciativa que genera fuentes de trabajo; en el servicio público, en la imaginación que cristaliza a la sociedad en una obra de arte, en una letra impresa, en el movimiento plástico de su propia creatividad. Al programa educativo de la Revolución Mexicana debemos el contar con una población más letrada; debemos la escuela rural y la autonomía universitaria, la educación de especialización agropecuaria y la politécnica; debemos la integración irreversible de un sentimiento, una cultura, una sensibilidad propiamente mexicana. Las grandes metas que se plantearon los revolucionarios en los años veinte han sido también las grandes realizaciones del magisterio, de la

sociedad y de los gobiernos de la Revolución; cobertura ami de la Revolución se estimularon y acompañaron los grandes desarrollos del país; pero también --hay que reconocerlo-- se acumularon rezagos y desequilibrios en el sistema educativo, se manifestaron evidentes inequidades y deficiencias y nacieron nuevos y más complejos desafíos. Para todos es muy claro que es necesario cambiar el sistema educativo, un cambio de fondo y con una dirección clara. El gran reto hoy es la calidad de la educación, la modernización integral del sistema y su respuesta. La modernización educativa es inevitable y necesaria. La revolución en los conocimientos y la intensa competencia mundial imponen hoy a las naciones realizar una seria reflexión y evaluación de sus sistemas educativos. En los Estados Unidos de América se preguntan que sucedió con su educación básica, y reconocen en la educación el

mayor reto de la sociedad norteamericana; en Japón, con uno de los mejores sistemas educativos, también se interrogan sobre su flexibilidad y calidad formativa; la prestigiosa educación pública francesa

esta hoy sujeta a una profunda revisión para elevar la calidad, adecuarse a las necesidades de la competencia y recomponer el papel social del maestro. Los grandes países saben que su posición ante los demás y el bienestar de sus sociedades, ahora y en el futuro, dependen de una educación de calidad, a la altura de los cambios mundiales. Hoy, para México, emprender una profunda modernización

educativa es inevitable; perola modernización educativa es también indispensable para lograr los grandes objetivos nacionales. Necesitamos cambiar lo que impide sustentar un nuevo desarrollo del país, que

abra iguales oportunidades a todos los mexicanos. Lo haremos para preservar los valores y las tradiciones de la nacionalidad; lo haremos para sostener el crecimiento para el bienestar y competir exitosamente con las naciones de vanguardia; lo haremos para asegurar una voz más fuerte, más

presente y más decisiva de México en el mundo.La modernización educativa formará hoy a los mexicanos del siglo XXI. Por eso convocamos a una amplia yabierta consulta para la

transformación educativa, e incorporaremos a todos para llevarla a cabo. No existereto insuperable si el pueblo cuenta con una educación de calidad. Hoy podemos plantearnos una modernización educativa,

porque valoramos lo construido. Además, con la recuperación económica que ya tenemos en puerta, no educaremos para el desempleo, sino formaremos a los jóvenes de México con la perspectiva de un empleo digno y bien remunerado. Nuestra tarea es modificar profundamente al sistema educativo para cumplir con la definición del Artículo Tercero Constitucional: una educación que desarrolle armónicamente las facultades del ser humano y fomente el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia, que sea democrática, nacional, popular y que se funde en el progreso científico y luche contra la ignorancia. Modificamos el sistema educativo para devolverle capacidad de respuesta a los retos de la sociedad de hoy y a las necesidades que anticipamos para el futuro. Este es el punto de partida de la modernización educativa y es la responsabilidad que todos, sin excepción, compartimos. Requiere transformar la escuela, la enseñanza y la investigación; la conciencia y el papel mismo de todos los actores en este proceso esencial de la nación; sobre todo, requiere una participación sin precedente del magisterio. Si a todos interesa y afecta la educación, es a las maestras y maestros de México a quienes principalmente co-v rresponde y afecta la modernización; son los responsables primeros de llevarla a los hechos. Con base en las aportaciones de muchos mexicanos que participaron en la consulta nacional, ha sido posible identificar los principales retos de la modernización educativa. El proceso de selección de objetivos, estrategias e instrumentos ha constituido en sí mismo un acto educativo y un acto de modernización.

Nos alejamos de dogmas y de querellas; se mantuvo la guardia contra el autoengaño y la inercia; se incorporó la aportación espontánea y se propició el trabajo sistemático de los grupos de expertos y profesionales de la educación. Hemos definido prioridades y precisado métodos para modernizar la educación, pero la tarea es abierta, porque su revisión es permanente. Nos demanda a cada uno, desde su posición, asumir una parte de las responsabilidades de modernizar la educación. No hay otra forma para poder actuar, sin socavar su espíritu. El punto de partida ha sido un diagnóstico veraz, crítico, a veces crudo y siempre realista. Estamos orgullosos de lo hecho; estamos preocupados, pero actuando,

por el porvenir. No ha buscado recriminaciones, sino aclarar y precisar las tareas del futuro; identificar los desafíos a los que debe responder la educación desde ahora: la centralización, la falta de participación social y de solidaridad, el rezago educativo, la dinámica demográfica y la falta de vinculación interna con el avance de los conocimientos y la tecnología, y con el sector productivo.

El programa proporciona un nuevo modelo de educación para el país. La modernización educativa implica definir prioridades, revisar y racionalizar los costos educativos y, a la vez, ordenar y simplificar los mecanismos para su administración. Innovar los procedimientos, articular los ciclos y las opciones; imaginar nuevas alternativas de organización y financiamiento; actuar con decisión política y con el concurso permanente y solidario de las comunidades, es la respuesta. Su aplicación no está detallada porque la participación y responsabilidad sociales son imprescindibles para llevarlo a los hechos. Sólo

un cambio total de incentivos y modalidades de participación de los actores, principalmente

los maestros, puede hacer cambiar el sistema educativo en un forjador de la calidad educativa de los mexicanos. Supone romper inercias y establecer nuevos mecanismos; requiere una profunda aplicación

descentralizada. El modelo de educación moderna con el que nos hemos comprometido, define las lí-

neas del cambio en las dos grandes dimensiones del sistema educativo: la dimensión escolarizada, que incluye la primaria, la secundaria, la media superior y la superior, y la dimensión no escolarizada, que incorpora todas las opciones no formales o abiertas. La educación primaria es el centro prioritario de atención del nuevo modelo educativo. El papel determinante que cumple en nuestras circunstancias, hace de la educación primaria el elemento en torno al cual giran las ambiciones de una educación de calidad, una auténtica apertura de oportunidades iguales para todos y un cambio que posibilitará nuestras metas de crecimiento con equidad. No olvidemos que en la primaria se encuentran 14 millones de niños, mientras que en la secundaria están inscritos 4 millones. Es clara la prioridad que

en los recursos y en la atención debemos dar a esta parte central de la educación básica.

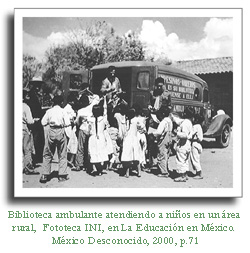

Nos proponemos una nueva concepción que acepta su función esencial en torno al edificio educativo y también en la realidad productiva de la nación. Por eso buscamos universalizar el acceso a la educación primaria, incorporar a todos los niños y lograr su permanencia hasta la conclusión del ciclo; paralelamente, atacaremos de manera frontal el rezago en este ciclo con modalidades abiertas para la población que ha abandonado la escuela. Estos esfuerzos demandan innovaciones en los procedimientos de atención educativa y en la organización de los servicios para atender especialmente a las poblaciones dispersas, impulsar la creación de bibliotecas, talleres laboratorios de uso comunitario y reanudar la atención a la cultura y al deporte, que es el complemento de esta meta

del programa. La característica distintiva de la educación primaria debe ser la calidad. Para alcanzarla vamos a revisar los contenidos teóricos y prácticos que se ofrecen en el sistema. Avanzaremos hacia el dominio de la historia, la ortografía, la geografía, la aritmética y las matemáticas, el civismo y la asimilación de los métodos, como herramientas para la apropiación de la cultura nacional y de la universal.

Consolidaremos en los alumnos el rigor de pensamiento, la economía en la acción, la solidaridad en la convivencia; pero, sobre todo, el orgullo de ser mexicanos. Lo haremos mediante cambios en los métodos de enseñanza para que conformen efectivamente una atmósfera de aprendizaje. La primaria,

como ciclo básico, requiere esfuerzos especiales en la educación inicial y preescolar, como mecanismos niveladores de las condiciones de ingreso a la primaria entre la población más vulnerable, la que menos tiene.viii Para elevar la calidad de la educación básica debemos articular coherentemente sus grados. Los niveles precedentes a la primaria se sustentarán, los niveles posteriores se ampliarán y profundizarán los logros de la primaria. Promoción básica, congruencia y aprendizaje progresivo, sustentarán la naturaleza de las vinculaciones entre niveles educativos; sin

embargo, la calidad de un sistema internamente ligado necesita una estrecha interrelación en todos los grados con la vida social y productiva, por un lado, y con la innovación científica y tecnológica

por el otro. De este esfuerzo debe resultar rigor en el pensamiento y la sistematización en la acción; una nueva cultura científica y tecnológica y un aliento a la creatividad desde los primeros grados educativos. Una primaria de gran calidad debe ser capaz de proporcionar en gran medida, por sí misma, las herramientas para llevar una vida digna. Debemos ser realistas. Este es el ciclo terminal para muchos, presionados por la necesidad de un empleo. Será completa y suficiente y permitirá siempre avanzar, mejor preparados, a los grados superiores. Será para todos, pero principalmente será de primera calidad. La educación secundaria demanda con urgencia una definición precisa que le dé sentido frente a las necesidades sociales y represente un claro avance para los estudiantes. Debemos terminar con la indefinición que proviene de dos tipos de programas: uno por áreas y otro por asignaturas, que le resta coherencia; debemos vincularla más estrechamente a la vida social para hacerla relevante y significativa a cada uno de sus egresados. Ellos deben sentir el valor y la utilidad de esta

etapa. Esta es la única manera de detener el incremento de la deserción de jóvenes que no ven su esfuerzo traducirse en una mejor preparación para la vida.

La secundaria es el mayor reto pedagógico del nuevo modelo educativo. En la educación secundaria el esfuerzo será profundizar y ampliar los aprendizajes realizados en la primaria; será, igualmente, etapa completa por sí misma, capaz de formar para el trabajo y la vida social plena y, también, para seguir a otros ciclos técnicos o de educación media superior. La educación media superior ampliará y especializará los aprendizajes, abriendo múltiples opciones terminales y dejando abierta la posibilidad de acceder a la educación superior. El modelo definirá el nuevo perfil de este ciclo de educación hacia una nueva articulación interna, orientando vocaciones, y a una más intensa vinculación con la vida productiva y con la creatividad de la vida cultural. Su autentico avance, por ello, reclama una liga firme con la vida social de las regiones, de las localidades, de la comunidad. En ella debe encontrar raíces para sustentar una atención predominante que habilite al alumno para integrarse a su comunidad de manera productiva o continuar a la educación superior. Son las regiones y las comunidades quienes deben jugar un papel determinante en este proceso, financiando, abriendo oportunidades para el entrenamiento y para conectar su vida cotidiana a la vida en las aulas.

La educación superior es el motor de la innovación y de la alta calificación de los mexicanos para las tareas del futuro. Es también el componente que puede aportar nuevos conocimientos y, así, nuevas modalidades de formación académica que soporte el esfuerzo de modernización de todo el sistema educativo. Su paso es ordenar y, concertadamente, buscar soluciones para la eficiencia interna de las instituciones de educación superior con el mayor respeto a la garantía constitucional de la autonomía universitaria. Concertemos su reorganización hacia la solución de los problemas nacionales y regionales. El gobierno de la República asegura su apoyo decidido a la educación superior y a la investigación de alto nivel. Debemos precisar las maneras y los medios para asegurar mayor autosuficiencia financiera de las universidades. El Gobierno Federal aportará mayor financiamiento para programas específicos y productivos, que proyecten la docencia y la investigación a

estadios más elevados de excelencia. Es un imperativo de justicia y eficacia.

El reto del rezago demanda una lucha frontal y decidida mediante la modernización de los servicios generalizados de la educación para adultos y de formación para el trabajo. Ampliar y fortalecer

estos servicios necesita la corresponsabilidad y la solidaridad de las entidades federativas, por lo que doy la bienvenida al compromiso de los gobiernos de los estados con este Programa para la Modernización Educativa, y también a las organizaciones de la sociedad. Abriéndolo flexiblemente

a todos, debe atacar frontalmente los rezagos y admitir a personas con antecedentes escolares diversos. Debe tener autentica calidad y utilidad. No escapa por ello al impacto de la innovación y la adaptación del sistema escolarizado. Los rezagos más evidentes son los cuatro millones de analfabetas mayores de 15 años, los 20 millones de adultos que no han concluido la primaria, los 16 millones más que no acabaron la secundaria. La reforma educativa mira con sentido de urgencia hacia estas deficiencias en la cobertura, y diseña una acciónxi sistemática y solidaria de todos. En particular, la mayor expresión de solidaridad se concentrará en las colonias populares marginadas y en la población rural. Este es el mayor reto de la educación abierta. No olvidemos que el rezago mismo esta desigualmente distribuido. En síntesis, el nuevo modelo educativo, la esperanza de la nación, buscará una educación primaria universal, más firme y más útil para la vida; una educación secundaria y media superior mejor definidas y más flexibles en las opciones que abre; una educación superior de excelencia e innovaciones, donde el mayor financiamiento respalde la mejor organización, y una educación abierta que restituya y abra un futuro de oportunidades a los más necesitados entre nosotros. El Programa para la Modernización Educativa 1989- 1994 se apoya y se distingue de los otros esfuerzos anteriores por su carácter integral; se señala también por su mirada de mediano plazo y gran aliento y, por eso, guiada por los objetivos nacionales. Lo hará mediante la operación óptima de los sistemas escolarizados y la diversificación y flexibilidad de los sistemas abiertos, enriquecidos por la

investigación educativa y la utilización idónea de los medios de comunicación electrónicos. La educación será así de calidad, democrática, nacionalista y popular, vinculada con los conocimientos y

las tecnologías, y con el aparato productivo. La educación en México ha de restituir las oportunidades

de una mejor vida a los mexicanos que menos tienen. Por ello tendrá también decisivo apoyo el programa extraordinario que en materia de cultura llevaremos a cabo y aquel que en materia de deporte nos han reclamado los padres de familia como complemento indispensable para la formación de sus

hijos. Por todo eso, el programa no busca enfrentar los desafíos educativos con más de lo

mismo, centralizadamente o con burocratismo. Busca tomar en serio la imaginación y la experiencia de los principales actores de la educación --los maestros, los pedagogos, los investigadores en todas las áreas del conocimiento--, e incorporarlos a todos para llevar a la práctica el remedio y su perfeccionamiento. Busca liberar potencialidades. La unidad vendrá del apego alos valores nuestros que la educación engendre y las capacidades amplias que ella fomente. El sistema educativo va a descentralizarse. La descentralización significa reconocer que la comunidad local puede articular nueva vida, propia y original, a la educación en su ámbito, acorde a los valores de nuestra historia y a la meta de integración nacional. No se contrapone al cumplimiento del mandato constitucional de contar con una educación nacional, integradora al servicio de los objetivos nacionales. Las bases de la unidad entre todos los mexicanos se enriquecen en el reconocimiento familiar de las tradiciones locales y de la vida cotidiana. El desafío exige un sistema nacional que desencadene las fuerzas de nuestra sociedad contenidas en todas las regiones del país. La modernización educativa significa una nueva relación del gobierno con la sociedad; una incorporación definitiva de ciudadanos y grupos al interior del ámbito

educativo. Implica la solidaridad como actitud, como enfoque y como contenido educativo; exige un compromiso de eficacia que sólo se cumple si las vidas de los mexicanos son mejores y si los propósitos nacionales se cumplen. La búsqueda de la calidad requiere apoyar y promover el papel del magisterio y forjar los mecanismos idóneos de reconocimiento al mismo. Debemos fortalecer su trabajo, conciliar el sentido de servicio que siempre han tenido, con mejores condiciones de vida y en ascenso. Ratifico mi compromiso de elevar permanentemente el nivel de vida de las maestras y

los maestros mexicanos. Es prioritario abrir canales de participación académica, superación y actualización de los maestros, en permanente diálogo con ellos. Los maestros son base de la

transformación que habrá de cambiar el rostro de la educación en México. Señoras y señores, Educadores de la patria: Estamos conscientes que no será posible alcanzar los objetivos de la modernización educativa en el corto plazo, pero debemos avanzar y hacerlo con la mayor celeridad porque el país no se detiene. La sociedad evoluciona día a día y sus desafíos son cada vez mayores.

Los mexicanos no podemos resignarnos a recibir el nuevo siglo con el rezago de ayer, con la desilusión de los mexicanos que ahora nacen. No podemos permitir que muchos compatriotas permanezcan al margen de la educación, o que el sistema educativo sea para entonces aún insuficiente. Ante el surgimiento de un nuevo esquema de relaciones internacionales, ninguna nación puede en la actualidad pretender permanecer aislada, y menos en el ámbito de los conocimientos y las sensibilidades. Ello significaría estar y permanecer al margen del rumbo de los acontecimientos y perder la capacidad de dar satisfacción a las necesidades sociales. Cambiar es por ello el reclamo de los tiempos, la

pauta a seguir en un contexto de inusitadas transformaciones. La modernización educativa que aquí se presenta, es el camino abierto, amplio para recibir de lleno la nueva corresponsabilidad de gobierno y

sociedad, en el más noble y más urgente de los esfuerzos para hoy y para los hijos de las generaciones por venir. En su afán por entrar de lleno a la modernización, México habrá de servirse de la educación como la palanca firme, como instrumento del cambio y la transformación. La educación tendrá que servir de motor en la generación de las nuevas ideas y actitudes, acordes con los nuevos tiempos; deberá impulsar los ajustes para lograr una nueva estructura productiva, eficiente, respaldada en el conocimiento científico y tecnológico; deberá servir de sustento en una cada vez mayor conciencia de solidaridad social e identidad nacional. Una educación moderna, de calidad, servirá también para guiar los pasos de una sociedad más participativa y plural; habrá de señalarnos el rumbo a seguir para aumentar nuestra presencia en el mundo; también deberá responder al reclamo que un indígena me hizo recientemente en el sureste de la patria. Pidió con sencillez, pero también con una claridad extraordinaria: "Queremos a los maestros en nuestras comunidades, educando a nuestros hijos con dulzura". México es respetado por su cultura y tradición, por su amor a la belleza y su calidez humana. Hoy lo es más, gracias a su reciedumbre y capacidad de levantarse sobre cualquier desafío. La he escuchado de los líderes de otras naciones. El reto de la educación será conquistado con esa misma fuerza y esa misma historia de realizaciones. En muchos años, en las primeras décadas del siglo XXI, los hombres y mujeres que construyan el destino de México, se habrán educado bajo el esfuerzo que iniciamos ahora. Las metas de México entonces se sostendrán sobre las realizaciones educativas

de hoy. Esta es la continuidad de las generaciones y también nuestra gran responsabilidad con el futuro.xv Invito a todos, principalmente a los maestros, a renovar su misión transformadora; a reafirmar su apostolado por la niñez y la juventud mexicanas, haciendo del momento educativo la gran modernización de México. Invito a los padres de familia, responsables de lo más querido entre nosotros, los hijos, a participar en la educación que queremos lograr. Invito a los estudiosos,

los intelectuales, los expertos, los artistas mexicanos, a aplicar su capacidad de innovación al ámbito educativo. Invito a los trabajadores y profesionales de México a involucrarse con una gran acción educativa, de la que todos nos beneficiamos. Invito a los productores y empresarios a dar el gran

salto en la formación de recursos humanos al más alto nivel. Invito a todos mis compatriotas a que llevemos a México a ser la nación moderna que queremos legar, más fuerte adentro porque está mejor educada, y por eso más justa, más productiva, más democrática, pero sobre todo más soberana y más digna. ¡Así queremos la Patria, así hagámosla, mexicanos!

Poco antes de que concluyera el año de 1934 el Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Partido Nacional Revolucionario (PNR) de modificar el artículo tercero constitucional. Ya reformado, el texto establecía que la educación impartida por el estado debía ser socialista, excluir toda doctrina religiosa y combatir el fanatismo mediante la inculcación de un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Asimismo, ampliaba las facultades del gobierno federal tanto para controlar los distintos niveles del sistema educativo como para vigilar el funcionamiento de las escuelas particulares.

Poco antes de que concluyera el año de 1934 el Congreso de la Unión aprobó la propuesta del Partido Nacional Revolucionario (PNR) de modificar el artículo tercero constitucional. Ya reformado, el texto establecía que la educación impartida por el estado debía ser socialista, excluir toda doctrina religiosa y combatir el fanatismo mediante la inculcación de un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Asimismo, ampliaba las facultades del gobierno federal tanto para controlar los distintos niveles del sistema educativo como para vigilar el funcionamiento de las escuelas particulares. presión ejercida por algunos líderes que pidieron la aplicación inmediata de los principios constitucionales y activaron a sus “bases” para llevar “hasta sus últimas consecuencias” las versiones más ortodoxas de la educación socialista.

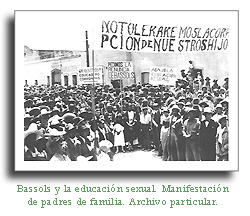

presión ejercida por algunos líderes que pidieron la aplicación inmediata de los principios constitucionales y activaron a sus “bases” para llevar “hasta sus últimas consecuencias” las versiones más ortodoxas de la educación socialista. El acoso de la Iglesia y de las asociaciones vinculadas a ella obligó al gobierno a moderar el tono antireligioso de la reforma educativa. Ello le resultaba vital debido a los rescoldos de la rebelión cristera, que tuvo entre sus enemigos más odiados a los maestros rurales y a los dirigentes de los comités agrarios. La censura de la jerarquía eclesiástica hacia los cristeros alzados, “hombres miserables sin medios ni ayudas”, era esencial para combatir la ola bélica y evitar que ésta se expandiera.

El acoso de la Iglesia y de las asociaciones vinculadas a ella obligó al gobierno a moderar el tono antireligioso de la reforma educativa. Ello le resultaba vital debido a los rescoldos de la rebelión cristera, que tuvo entre sus enemigos más odiados a los maestros rurales y a los dirigentes de los comités agrarios. La censura de la jerarquía eclesiástica hacia los cristeros alzados, “hombres miserables sin medios ni ayudas”, era esencial para combatir la ola bélica y evitar que ésta se expandiera. debates que condujeron a la modificación del artículo tercero. Fueron pocos los legisladores que advirtieron los peligros de suprimir, en aras de lograr la “integración de una nacionalidad plena de vida”, la referencia explícita a que la jurisdicción del ejecutivo federal no podía ir en contra de la facultad de los estados para legislar sobre el ramo educativo. Su “descuido” sentó las bases legales para la centralizar técnica y administrativamente al sistema escolar mexicano. En 1937 el secretario de educación, Gonzalo Vázquez Vela, declaró su confianza en que “en un futuro no lejano, y sin menoscabo de la indispensable atención que debe darse a las modalidades regionales, la unificación sea completa y pueda hablarse de un sistema nacional único”

debates que condujeron a la modificación del artículo tercero. Fueron pocos los legisladores que advirtieron los peligros de suprimir, en aras de lograr la “integración de una nacionalidad plena de vida”, la referencia explícita a que la jurisdicción del ejecutivo federal no podía ir en contra de la facultad de los estados para legislar sobre el ramo educativo. Su “descuido” sentó las bases legales para la centralizar técnica y administrativamente al sistema escolar mexicano. En 1937 el secretario de educación, Gonzalo Vázquez Vela, declaró su confianza en que “en un futuro no lejano, y sin menoscabo de la indispensable atención que debe darse a las modalidades regionales, la unificación sea completa y pueda hablarse de un sistema nacional único”

Para el gobierno, la aplicación de las normas referidas a las escuelas privadas representaba un alto costo político y financiero. Además de generar conflictos con los padres de familia y el clero, mermaban recursos que podían ser destinados a otros rubros. Debido a ello, al comenzar el año de 1938 Lázaro Cárdenas declaró una tregua e invitó a los particulares a cooperar para satisfacer las necesidades de la población en materia educativa. Para entonces, el gobierno había variado el rumbo de su política y avanzaba hacia la conciliación plena con la Iglesia y el establecimiento de pactos con los sectores empresariales. En el terreno educativo se puso mayor énfasis en las necesidades de la integración nacional y en las cuestiones pedagógicas que en las de orden político. En coordinación con la SEP, el STERM y el Congreso de la Unión, el Presidente se concentró en lograr una tarea pendiente desde el cenit del siglo XIX: crear un sistema educativo unificado.

Para el gobierno, la aplicación de las normas referidas a las escuelas privadas representaba un alto costo político y financiero. Además de generar conflictos con los padres de familia y el clero, mermaban recursos que podían ser destinados a otros rubros. Debido a ello, al comenzar el año de 1938 Lázaro Cárdenas declaró una tregua e invitó a los particulares a cooperar para satisfacer las necesidades de la población en materia educativa. Para entonces, el gobierno había variado el rumbo de su política y avanzaba hacia la conciliación plena con la Iglesia y el establecimiento de pactos con los sectores empresariales. En el terreno educativo se puso mayor énfasis en las necesidades de la integración nacional y en las cuestiones pedagógicas que en las de orden político. En coordinación con la SEP, el STERM y el Congreso de la Unión, el Presidente se concentró en lograr una tarea pendiente desde el cenit del siglo XIX: crear un sistema educativo unificado.